“传承创新 匠心未来”,浙阿历史经典(非遗)研学深绘文化共融新图

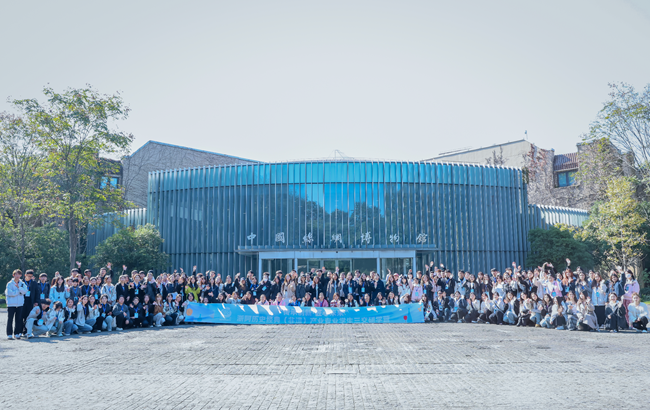

阿克苏学生们在中国丝绸博物馆合影留念

这七天,阿克苏青年学子们不是旁观者,而是中华优秀传统文化的深度体验者。研学团的足迹遍布浙江最具代表性的文化地标。

阿克苏学生们在浙江省非遗馆拍摄调研资料

在浙江省非物质文化遗产馆,通过系统的参观和专题讲座,师生们对浙江非遗的保护、传承和产业化有了更全面的认识,为未来将“浙江经验”带回阿克苏,探索本土非遗产业发展模式提供了思路。

西湖绸伞制作技艺国家级非遗传承人 宋志明 正在接受阿克苏学生访谈

学生们亲自体验西湖绸伞绘制

在中国茶叶博物馆与龙坞茶镇,师生们走进茶园,亲身体验了西湖龙井茶的炒制技艺与宋代点茶技艺。

同学正在茶园体验龙井茶采摘

在氤氲茶香中,大家不仅学会了制茶的“十八般武艺”,更感受到了中华茶礼的博大精深。

西湖龙井炒制技艺省级非遗传承人 葛维冬 正在为学生们演示炒茶技艺

阿克苏职业技术学院的崔鹂同学将感悟写进了调研报告。她没有谈宏大的理论,而是专注思考传承的“长久之道”。她认为:“我们既要守住技艺的‘根’,把古法标准传下去;也要主动对接当代生活,让年轻人觉得茶不是遥远的古董,而是能融入日常的生活美学。”

同学们在老师的指导下体验宋式点茶

在中国丝绸博物馆与小云龙桑蚕基地,学子们系统了解了中国蚕桑丝织技艺的千年历史。

中国丝绸博物馆讲解员带学生们了丝绸发展历史

现场观摩古代织机方式技艺

小云龙桑蚕基地负责人金老师分享桑蚕产业化运营经验

来自新疆教育学院的玉米提同学表示,通过桑蚕丝绸研学活动,不仅见证了一个微小生命的神奇蜕变,更感受到了中华文明的博大精深。从一粒小小的蚕卵,到华丽的丝绸制品,这个过程凝聚着古人的智慧和汗水。今天,我们通过科学的方法养殖桑蚕,用现代的视角解读传统,让古老的蚕桑文化在新时代焕发新的光彩。希望每位参与者都能成为传统文化的传承者和创新者,让丝绸之路的精神在世界舞台上继续闪耀。

除了安排产业相关点位考察参访之外,研学团与来自浙江的宋志明、葛维冬、王文俊等非遗大师及行业专家进行了多场座谈交流。非遗大师与专家们毫无保留地分享了非遗产品如何对接现代市场、如何融入文创设计、如何利用电商平台等创新理念,为阿克苏非遗产业发展注入了浙江智慧。在交流中,阿克苏学子们深刻认识到将传统技艺与现代设计、科技相结合的重要性。他们纷纷表示,要将西湖绸伞、龙井茶、杭绣等产业的活态传承模式,与阿克苏的土陶、新疆传统乐器制作等特色非遗相结合,努力让家乡的非遗“活起来”、“火起来”。

绍兴花雕制作工艺省级非遗代表性传承人 王文俊 指导学生创作

许艳同学在研学中,将目光聚焦于浙江历史经典产业的创新“破圈”。她深受绍兴黄酒的启发,亲眼见证了千年酒文化如何通过黄酒冰淇淋、酒酿酸奶等创新产品,以及将“曲水流觞”雅集与现代消费体验相结合,成功融入青年生活,焕发新生机。许艳在交流中表示,这些经验让她对家乡的穆赛莱斯等非遗瑰宝有了新的思考:“穆赛莱斯同样蕴含着深厚的文化底蕴,它需要像绍兴黄酒一样,用现代语言讲述古老故事,用创新方式实现可持续发展。”

同学们手持自己的作品与王老师合影

七日的研学旅程,让“一次研学行,一生浙阿情”成为每一位学子心中深刻的记忆。这趟旅程不仅是技艺上的互鉴,更是心灵上的相拥。研学活动成功地让中华优秀传统文化的基因在阿克苏青年心中深深扎根,实现了从“认知”到“认同”的跨越。

同学们在黄酒小镇快闪表演,展示新疆传统舞蹈,引来大批观众驻足观看

当西湖的荷花遇见天山的雪莲,当江南的丝绸邂逅西域的陶土,浙阿非遗的牵手,正让各民族像石榴籽一样紧紧相拥。浙阿历史经典(非遗)主题研学活动,以“非遗为桥、传承为任、互鉴为径”,为浙阿两地青年学子搭建了友谊的坚实桥梁,共同绘制出了一幅中华民族文化繁荣与共同富裕的宏伟蓝图。